Por Philippe Augusto Carvalho Campos

Parece que a fala do tal Paul Preciado anda fazendo sucesso nos meios ilustrados da internet psicanalítica e de esquerda. Longe de mim criticar o cara, acho, inclusive, que ele diz umas coisas com potencial teórico importante – afinal de contas, concordo com o Jean Allouch, o mais importante na psicanálise é seu método ou seu jeito de escutar imanente ao discurso da pessoa: “Porque a análise freudiana não consiste em ‘aplicar’ o saber freudiano ao caso, mas em acolher o caso segundo certo método que, interditando-se tal aplicação, permite ao caso contestar, se isso ocorrer, o método freudiano” (41). E acho, também, que, em se tratando da França, de um monte de gente rica, psicanalítica e inteligente, o Preciado tem mais é que dizer o que disse e, acho também, que, em se tratando de um monte de gente psicanalítica, francesa, rica e inteligente, esse povo vai mesmo é gostar de ver suas teorias sendo esfregadas nas suas próprias caras. Contudo, em vez de sair por aí na grita de que o mundo é pós-moderno e só fala de sexualidade e adjacências, acho que essa intuição serve mais a nos colocar questões, nos convocar a tentar elaborar um entendimento sobre as coisas, do que como uma forma de entendimento em si.

“O socialismo perdeu lugar para o sadomasoquismo. Entre estudantes da cultura, o corpo é um tópico imensamente chique, na moda, mas é, em geral, o corpo erótico, não o esfomeado. Há um profundo interesse por corpos acasalados, mas não pelos corpos trabalhadores.” (EAGLETON, 15).

Podemos partir daí.

Psicanálise e Teoria da Cultura

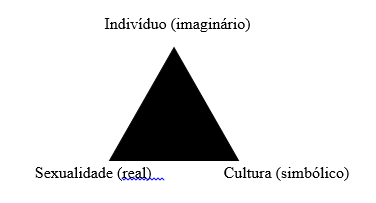

O sexo é um registro que na psicanálise pode ser lido enquanto polarizando com o campo cultural (“simbólico”, se quiser lacanizar) e com o campo do indivíduo. A gente pode ler o campo do sexo como tudo aquilo que não é nem individual ou pessoal nem cultural, mas que, ao mesmo tempo acaba se refletindo naquilo que é individual e cultural – colocando as coisas de maneira literal: durante o trabalho, o sujeito não leva seu comportamento sexual para a sala do seu chefe (ele não vai transar com a seu parceiro ali), por outro lado, ele leva esse comportamento, de maneira cifrada – sua insubordinação, submissão, esquiva etc., todos esses traços de caráter têm raízes naquilo que Freud chamou sexualidade. A mesma coisa acontece com os outros dois registros: um sujeito só consegue se perceber um eu se reprime ou recalca ou põe de lado certos traços sexuais (não se masturbar na sala do chefe por exemplo) e se não se considerar, também, um produto do meio (o indivíduo sociológico); para completar a ciranda, a cultura só existe na medida em que o sexo não faz parte da esfera pública (o público é como que uma doma do sexual) e os diferentes atores que circulam no espaço social são, nessa perspectiva, produtos desse meio (o sujeito sociológico, exemplificado pelo menino da favela com um fuzil por falta de oportunidades).

Temos assim, digamos, três registros, o individual, o público e o sexual (remeto aqui, se quiser, à tríade do Lacan), que, embora estejam separados, ao nos posicionarmos sob a perspectiva de um deles os outros dois têm que ser entendidos como implícitos – isto é, presentes na medida em que estão ausentes. A minha individualidade, meu ego, é a junção entre meus caracteres inconscientes ou sexuais e minha conformação cultural, contudo, se levo isso em consideração, é o próprio conceito de ego (autônomo) que escapa; e isso vale para os outros dois registros. Podemos notar, por exemplo, como, no texto freudiano a cultura aparece exatamente em relação de oposição à identidade e ao sexual: a cultura é aquilo que dissolve o ego na massa, ou seja, o sujeito perde sua identidade e, ao mesmo tempo, aquilo que se impõe ante princípio do prazer ou ao campo pulsional, gerando o tal “mal-estar”. Por outro lado, a escolha de dois dos termos, implica, agora, não no terceiro como implícito, mas no terceiro como contrário. Se escolho minha individualidade e minha sexualidade, a cultura aparece como opressora ou repressiva; se escolho a cultura e a sexualidade o ego entra no jogo como aquele que resiste ou que sofre por essa tensão (clássica oposição presente no Mal-estar na Civilização entre exigências da cultura e exigências do id que refletem num ego doente, ou ainda, o tema da dissolução do ego na cultura sexualidaza pós-moderna), se escolho a cultura e a individualidade, o elemento sexual aparece como recalcado (o recalque é justamente um processo que não é, nem cultural, nem propriamente encontra-se sob o domínio do ego).

Se se escolhe um, os outros dois aparecem implícitos; se se escolhe dois, o outro aparece oposto

Eu chutaria que é essa relação freudiana encontrada em jogo na teoria dos corpos erotizados, a qual é bem próxima e geralmente recoberta pela teoria identitária. O sujeito que sente sua identidade e sua sexualidade violadas ou violentadas pelo campo cultural, pela sociedade, manifesta esse sentimento como se algo genuíno, seu sexo e seu ego – sua autenticidade – lhe estivessem sendo tolhidos de fora. Assim, chutaria que o fulcro do drama hegemônico dos inconformistas ou dos rebeldes (ao menos daqueles ilustrados) na sociedade de hoje é esse.

Passado, Presente e Futuro em sua Relação com a Teoria Cultural

O contraponto a essa visão da perda da autencidade – da ego-sexualidade ou sexual-egoidade – é a perda do emprego. O dinheiro se concentra, o emprego acaba, como se diz: “acabou o milho, acabou a pipoca”; e não tem Édipo nem Nome-do-Pai nesse mundo que resolve esse problema. Qual seria, então, o motivo para continuarmos adotando essa hermenêutica psicanalítica para um mundo desempregado ou um Brasil desempregado e em empobrecimento?

Gostaria de sugerir três linhas de raciocínio para essa resposta, uma relativa ao passado, uma ao presente e outra ao futuro.

Em qual contexto surgem as correntes de interpretação da cultura baseadas na linguagem? Ou ainda, onde surge o Estruturalismo? Convidamos, aqui, a teoria cultural a prestar contas de seu surgimento. Ela floresceu num contexto de bem-estar social ou de pleno emprego, e, além disso, num contexto de arrefecimento da luta socialista – ficou difícil defender o progresso ou socialismo com o campo de concentração e com os gulags –, em suma, na medida em que se tornava mais difícil crer na humanidade, esta era entorpecida pelo Estado operante, pelo dinheiro e pelo consumo alastrante (os diagnósticos do Marcuse, do Adorno e do Debord são o que tenho em mente aqui). Um mundo “administrado, bombardeado com signos e convenções de uma ponta a outra ajudou a parir o estruturalismo, que investiga as convenções e os códigos ocultos que produzem significado humano” (EAGLETON, 62).

O que não diminui o mérito da teoria cultural. Seu surgimento fora tracionado pelas lutas feministas, antirracistas e cercanias; tracionado por uma sociedade que, embora prosperasse economicamente, gerava ou trazia em seu bojo algumas arritmias que culminaram na chamada virada cultural (JAMESON). Dirá Eagleton:

“As novas idéias culturais tinham suas raízes profundamente fincadas na era dos direitos civis e das rebeliões estudantis, das frentes de libertação nacional, das campanhas antiguerra e antinuclear, do surgimento do movimento das mulheres e do apogeu da liberação cultural.” (p. 44).

Quanto ao presente dessas lutas. Se inicialmente lastreadas na situação pela qual o mundo rico passava, se nasciam alavancadas pelo chão que era pisado, posteriormente, foram incorporadas pela sociedade, no sentido de gerar forças reativas ao movimento, de modo a se tornar campo de disputa autônomo com vetores correspondentes e complementares – os mais progressistas e os mais tradicionalistas. Nessa dimensão autonomizada, o embate não se dá necessariamente sobre um ponto externo (a realidade ou o mundo), mas começa-se a visar os atores que encenam a disputa internamente ao campo. É o momento onde os atores prezam por desmontar argumentos ou adversários, ficando a esfera social, a externalidade, obrigada a disputar espaço com o embate discursivo – em determinada medida, o “politicamente correto” aparece mais como um motivo polêmico ou de debate espetacularizado do que como uma prática social, é como se o valor de uso do politicamente correto tivesse sido dominado pelo seu valor de troca –. Novamente Eagleton:

“Como frequentemente acontece, as idéias tiveram um último brilhante florescimento quando as condições que as produziram já estavam desaparecendo. A teoria cultural desgarrou-se de seu momento de origem, embora tentasse, à sua própria maneira, mantê-lo ainda com alguma vida. Assim como a guerra, ela se tornou a continuação da política por outros meios.” (51).

O terceiro motivo que gostaria de sugerir como prevalência do motivo simbólico ou culturalista no campo da esquerda refere-se à característica autônoma e complexa dos fluxos de dinheiro – ou ao Capital (estou separando aqui o cultural/político do econômico, na linha do Marx). Num tempo da chamada acumulação flexível (HARVEY, 181), os Estados já não detêm o controle do mercado financeiro, antes, são submetidos ao poder dos capitais, sua fuga ou investimento depende de fatores como retorno e segurança oferecidos ou propagandeados pelo país, de modo que vale a pena um sacrifício – geralmente da seguridade social – para que o país seja alvo preferencial disso que se chama mercado. Coisa é que, se o mapa do sistema econômico é conhecido, a gente não faz dele uso pra se orientar, tampouco para traçar rotas de atuação.

É com vistas a uma prática estofada por uma representação em larga escala que Jameson forja o conceito de mapeamento cognitivo:

“Uma estética do mapeamento cognitivo – uma cultura política e pedagógica que busque dotar o sujeito individual de um sentido mais aguçado de seu lugar no sistema global – terá, necessariamente, que levar em conta essa dialética representacional extremamente complexa e inventar formas radicalmente novas para lhe fazer justiça. Esta não é, então, uma convocação para a volta a um tipo mais antigo de aparelhagem, a um espaço nacional mais antigo e transparente, ou a qualquer enclave de uma perspectiva mimética mais tradicional e tranquilizadora: a nova arte política ( se ela for de fato possível) terá de se ater à verdade do pós-modernismo, isto é, a seu objeto fundamental – o espaço mundial do capital multinacional –, ao mesmo tempo que terá que realizar a façanha de chegar a uma nova modalidade, que ainda não somos capazes de imaginar, de representá-lo, de tal modo que nós possamos começar novamente a entender nosso posicionamento como sujeitos individuais e coletivos e recuperar nossa capacidade de agir e lutar, que está, hoje, neutralizada pela nossa confusão espacial e social.” (JAMESON, p. 79).

Daí a experiência vertiginosa do mundo de hoje, manifesta nos tsunamis, nas queimadas fora de época do Canadá, em tornados anômalos (fenômenos estes referidos ao antropoceno), mas também nas estatísticas de assassinato, roubo, desemprego, nas guerras civis sub equatoriais, na periferização do mundo supra equatorial… esses fragmentos de uma totalidade ausente. Doravante o sentimento de clausura provocado por um mundo complexo e não mapeado – somado a isso, um pessimismo patente em nosso tempo – nos convoca sofrimentos da ordem do depressivo ou do ansiógeno quanto ao futuro, tornando-nos prisioneiros de uma espécie de presente perpétuo.

Apontamentos Sobre a Teoria Culturalista no Brasil

Nos parece, a teoria culturalista tem também seus três tempos aqui na terrinha.

Primeiro tempo – um passado recente: A impressão é de que as teorias culturalistas ganharam força na esquerda brasileira nos últimos 12 anos. Me lembro de campanhas dos sindicatos pela reestatização da Vale e da CEMIG, do MST invadindo madeireiras e laboratórios da Monsanto e a pauta quente desses tempos, ou ao menos, o que discutíamos nas reuniões de conjuntura era a reforma agrária – haviam também pautas secundárias, tais como as históricas 10% do PIB para a educação e auditoria da dívida pública. Isso acontecendo no início do governo do ex-líder sindical. Mas daí a CUT e o MST sumiram de cena, junto com esse sumiço vieram à tona as políticas assistencialistas e a ampliação do ensino superior público acompanhada de uma ampliação muito maior do ensino superior privado; junto a isso, um desemprego que decresce de 2003 a 2013 (atingindo o índice histórico de 5,5 em 2012), bem como uma redução expressiva da pobreza e da extrema pobreza no mesmo período. Esse quadro, casado com o índice de aprovação de 87% do sindicalista no fim de 2010, é algo como uma espécie de Welfare State tupiniquim. Digo isso porque, assim como na Europa, foi nesse contexto que, me parece, a teoria cultural chegou aqui. Assim, fazia mais sentido falar em “intolerância”, “políticas compensatórias” e de reconhecimento social do que em taxa “Selic” e “superávit primário”.

Segundo tempo – o presente: Essa construção petista ruiu e não tínhamos argumentos. Qualquer análise do presente esbarra na corrupção (espetacularizada) do governo comunista brasileiro, de modo que temos uma esquerda desmoralizada no país; se fôssemos a fundo, tocaríamos nas taxas de juros mais altas do mundo cobradas pelo governo comunista para pagar banqueiros e especuladores. O que nos restou foi ocupar a esfera pública e institucional com discussão de costumes. Mas, com dinheiro e emprego minguando, a entropia social aumenta, e aí: – tchau e bença. Alguma coisa que no Brasil chama esquerda (o PT) perdeu e perdeu feio (talkei!). Todas as nossas armas de hoje são aquelas gestadas nesse Welfare State de baixa intensidade que aconteceu aqui, e o discurso culturalista que se autonomizou e espetacularizou a cena política, culminou com o fato de que o lado da esquerda não tinha traquejo para lidar com o lado da direita, nem para conquistar a faixa de penumbra entre os dois.

(É necessário e duro admitir duas coisas: 1ª que o PT é de esquerda, não porque ele seja, mas a polarização o empurrou para esse lugar; 2º, o PT é reconhecido por ter lidado com o Brasil que passa fome, de modo que ele não cai facilmente no conjunto culturalista).

Terceiro tempo – o futuro: Nós não temos programa, nós não temos organicidade (é: o PT desmobilizou movimentos sociais), não temos habilidade para conversar com evangélicos. Não temos futuro.

E o mundo se proletariza…

A psicanálise tem um vocabulário, por vezes, muito convidativo, “recalque” é uma palavra de letra de Funk e “Freud explica” é expressão de uso corrente. Se você for mais ilustrado, também sabe das palavras difíceis que o Lacan usa, “significante”, “gozo” e “Outro”. Mas todo esse arsenal não é suficiente para traçar um plano político. A intenção aqui era dizer que o maior gerador de desespero e de divisão social hoje não está no registro do sexual ou da identidade sexual, mas no econômico; e, ousaria dizer, ele opera como o real lacaniano: nós não conseguimos olhar diretamente para o Capital, mas, contudo, sentimos seus efeitos; nossas vidas estão como que submetidas a essa força etérea, cujos resultados são cada vez mais deletérios.

A ideia aqui nunca foi contestar o aparato da psicanálise, mas o esgotamento desse vocabulário tendo como pano de fundo a realidade ou o campo político. Lanço mão das derrotas sofridas por um campo liberal que, apesar da muita dor no coração, convencionou-se chamar de esquerda, para evidenciar tal esgotamento (não só no Brasil). E quando uma linguagem se esgota é necessário darmos giros experienciais, explorar novos campos e linguagens, fazer o duro exercício de desaprender o aprendido.

E o mundo se proletariza…

“Na sociedade antiga, o proletariado eram aqueles pobres demais para servir ao Estado como detentores de propriedades e que, em vez disso, serviam-no produzindo filhos (proles) como força de trabalho. São aqueles que não têm nada a dar além de seus corpos. Proletários e mulheres são, assim, aliados íntimos, como de fato são hoje nas regiões empobrecidas do mundo. O extremo da pobreza, ou perda do ser, é ficar reduzido a nada além de si mesmo. É trabalhar diretamente com seu corpo como fazem os outros animais. E como essa ainda é a condição de milhões de homens e mulheres no planeta, é estranho que nos digam que o proletariado desapareceu.”(EAGLETON, 70-71).

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. Ática, 1996.

ALLOUCH, Jean. A etificação da psicanálise: calamidade. Companhia de Freud, 1997.

HARVEY, David. Condição pós-moderna. Edições Loyola, 1992.

EAGLETON, Terry. Depois da teoria. Editora Record, 2005.

* Philippe Augusto Carvalho Campos é psicanalista, mestre em teoria psicanalítica ([email protected])